様々な視点から見た壁紙の選び方をご紹介します

壁紙選びは、ついつい色や柄だけを見て選んでしまいがちです。

最近では様々な機能性を備えた壁紙があるほか、部屋の用途によってもおすすめの壁紙の色は変わります。

実際に貼ってみて後悔することのないように、様々な視点から見て壁紙を選ぶようにしましょう。

壁紙選びでは、初めにどのようなテイストにしたいかを決めます。

例えば、和風や洋風、北欧風、モダン、ナチュラル、アジアンテイストなどです。

雑誌やインターネットなどを利用して、理想のテイストを探してみましょう。

テイストが決まったら、それらの事例で共通して使われている壁紙の色や質感を確認します。

例えば、モダンなテイストではグレー系の壁紙、ナチュラルなテイストではベージュ系の壁紙がよく使われます。

自分の中でゆずれないポイントを最初に整理しておくことも、壁紙選びでは大切です。

例えば、以下のようなポイントがあります。

重視したいポイントがいくつかある場合には、優先順位も決めておくようにしましょう。

そうすることで、壁紙選びがスムーズになります。

壁紙は、柄の違いだけでなく種類も様々あります。

ここでは、壁紙の種類を4つご紹介します。

ビニールクロスの原料は、塩化ビニール樹脂です。

ビニールクロスは安価ですが、耐久性が高いので、日本の住宅でもよく用いられています。

防水性があり、油汚れも落としやすいので、玄関やキッチンにも最適です。

ただし、ビニールクロスの接着剤にはホルムアルデヒドが含まれており、シックハウス症候群などのリスクがあります。

欧米で用いられることの多い紙クロスは、輸入品の洋紙においてバリエーションが豊富です。

洋紙だけでなく和紙や合成紙などもあり、壁紙の柄によって部屋の雰囲気も自由自在に変えられます。

ビニール素材よりも安全性が高く、音を吸収しつつ空気を通す特徴があります。

ただし、紙なので水や油には弱いのがデメリットです。

不織布の壁紙は、紙でできた壁紙よりも破れにくく、水に濡れても伸びにくいのが特徴です。

接着力がそれほど強くない糊でも貼れるので、退去時に原状回復が必要となる賃貸住宅でのDIYにも適しています。

リキッドウォールペーパーは、新素材を使った塗るタイプの壁紙です。

繊維が混ざっていて、モコモコとした質感の壁になります。

ゴージャスなデザインから可愛いデザインまで、ラインナップも豊富です。

塗るタイプなので、糊付け不要で継ぎ目を気にする必要がありません。

誰でも簡単に施工できるので、DIYで取り入れることもできます。

壁紙には、様々な機能性を備えたものもあります。

部屋の用途やペットの有無、家庭の事情などに合わせて、機能性から壁紙を選ぶのもおすすめです。

壁紙の機能性には、主に次のようなものがあります。

タバコやペットなどの気になる臭いを、壁紙が消臭してくれます。

表面に消臭剤を加工してあって、臭いの成分を分解してくれるのです。

部屋だけでなく、臭いの気になりやすいトイレや玄関に取り入れるのもおすすめです。

壁紙の表面に加工がされていて、一般的な壁紙に比べて、破れたり傷ついたりしにくい壁紙です。

室内で犬や猫などのペットを飼っていて、傷つきにくい壁にしたい場合におすすめです。

汚れが付きにくく、汚れても中性洗剤で落とせる壁紙です。

キッチンへの使用に適しているほか、子どものいる家庭などでも汚れの心配が軽減されます。

抗菌効果のある壁紙は、表面に抗ウイルス剤が加工してあります。

これが、壁紙に付いたウイルスに反応して、ウイルスの表層にあるタンパク質を変化させ、ウイルスを不活化させます。

その他、細菌が増えるのを抑制する効果もあります。

壁紙の表面に抗アレルゲン剤を加工した壁紙です。

花粉やダニ、空気中にあるアレルギーの原因となる物質などを吸着し、働きを抑制します。

4-6.マイナスイオン

壁紙の表面に天然鉱石を配合した壁紙は、空気に反応してマイナスイオンが自然に発生します。

マイナスイオンが発生することによって、森林浴をしているようなリフレッシュ効果があるといわれています。

調湿効果のある壁紙は、湿気を吸収したり放出したりして部屋の湿度を調整してくれます。

結露やカビの発生を抑えられるので、湿気の多い洗面所やトイレ、湿気を無くしたいクローゼットや玄関などにおすすめです。

通気性の高い壁紙もあります。

空気を通しやすい構造になっているので、部屋の空気の入れ替えをサポートしてくれ、快適な空間を保つことができます。

リビングや寝室などのエリアごとでみた壁紙の選び方をご紹介します。

1日の中でも長い時間を過ごすリビングは、ベーシックな落ち着いた色を選ぶのがおすすめです。

リビングは、家具や家電などをたくさん置くエリアなので、壁紙はシンプルな方が合わせやすいという理由もあります。

汚れやすい水回りは、防汚加工や抗菌加工の付いた壁紙がおすすめです。

また、表面に凹凸のある壁紙は、汚れたときの掃除が大変なので、表面に凹凸のない壁紙を選ぶのも一つの方法です。

トイレには、消臭加工の付いた壁紙がおすすめで、柄付きの壁紙でおしゃれに仕上げる方も多くいらっしゃいます。

柱が見えている和風建築では、柱がアクセントになるので、単色でシンプルな和紙や珪藻土などが向いています。

また、障子を使った本格的な和室は、洋室よりも暗くなりがちなので、壁紙は白やアイボリーなどの明るい色がおすすめです。

子供部屋には、黒板のように描いたり消したりできる壁紙がおすすめです。

壁紙に落書きをされて、取れなくなってしまう心配がありません。

そのほか、マグネットを貼り付けられる壁紙もあります。

子供部屋らしい可愛い柄やキャラクター柄の壁紙は、成長したときのことを考えて、後で剥がせるタイプにしておくと良いかもしれません。

寝室の壁紙は、落ち着いた色味やデザインにすると、リラックスできる空間になります。

マイナスイオンを発生させる壁紙や、抗アレルギー加工の施された壁紙など、機能性重視で選ぶ方も多いです。

アクセントクロスとは、一部分にだけ色や素材の違う壁紙を貼ることです。

アクセントクロスを取り入れることによって、部屋の雰囲気をがらりと変えることができます。

すべて同じ壁紙や同色の壁紙を貼るのに比べて、おしゃれな雰囲気を演出できます。

アクセントクロスは、壁の1面や天井などに取り入れる方が多いです。

アクセントクロスは、その部分だけが周りと違う色になるので、その色のインパクトをより強く感じます。

したがって、どの色を選ぶかが、とても重要になるのです。

色の与える影響はとても大きく、どの色を選ぶかで部屋の雰囲気が変わるといっても過言ではありません。

色選びにおいては、色が持つイメージや与える効果を理解しておくことが大切です。

赤やオレンジなどの暖色は、「温もり」や「にぎやか」のようなイメージを持っています。

温度としての暖かさだけでなく、人間的な温かさも連想させる色です。

体の機能を活発にする交感神経に作用するともいわれており、情熱的や刺激的、行動的なイメージも持っています。

暖色は活力を与えてくれる色であり、さらに、近くに見えたり大きく見えたりする進出色です。

一方で、青や青紫などの寒色は、「涼しげ」や「落ち着き」のようなイメージを持ちます。

心身をリラックスさせる副交感神経に作用するといわれており、気持ちを落ち着かせてくれます。

クール、清潔、静かといったイメージを持つ色で、遠くに見えたり小さく見えたりする後退色です。

楽しい雰囲気にしたい子供部屋は暖色、集中力を高めたい仕事部屋は寒色のように、部屋の用途に合わせて色を使い分けると良いでしょう。

なお、緑や紫などは、暖色でもなく寒色でもない中間色です。

暖色と寒色の間の色なので、両方のイメージを合わせ持っていて、周りの色と馴染みやすいのが特徴です。

色の明度とは、色の明るさのことです。

最も明度が高いのは白、最も明度が低いのは黒です。

白に近いパステルカラーなどが明度が高い色、黒に近いダークブラウンなどが明度が低い色になります。

明度の高い色は、部屋を明るく広く見せる効果がありますが、無機質なイメージを持たれることもあります。

明度が低い色は、硬い印象で、部屋を狭く感じさせますが、高級なイメージを持たせることが可能です。

色の彩度とは、色の鮮やかさのことです。

彩度が高いのはビビッドカラー、彩度が低いのはくすんだ色です。

彩度の高い色は目を引く鮮やかな色で、エネルギッシュな印象になります。

彩度の高い色を多く使いすぎると落ち着かない空間になってしまうので、部屋の用途によっては注意しましょう。

彩度の低い色は色味の薄い落ち着いた色で、優しい雰囲気になります。

くすんだ色味なので、地味な印象になるともいえます。

アクセントクロスの色は、床や家具の色とのバランスも考えて選ぶようにしましょう。

色味を揃えるのもおすすめですが、あえて反対色にする方法もあります。

例えば黄色の反対色は、赤系や青系の色になります。

反対色を取り入れることで、部屋全体のバランスが良くなります。

アクセントクロスを選ぶときの注意点は、色以外にもいくつかあります。

アクセントクロスは、壁全体の2割~3割が最適といわれています。

例えば、壁4面のうち、1面をアクセントクロスにするイメージです。

これより多くしすぎると、アクセントクロスが目立ちすぎてしまいます。

例えば、全体の壁紙の色が白の場合、アクセントクロスをベージュやグレーなどの同系色にしてしまうと、印象がほとんど変わりません。

アクセントクロスの効果が得られないだけでなく、少し汚れているだけのように見えてしまうこともあります。

このようなことにならないためにも、アクセントクロスは全体の壁紙とはまったく違う色や柄を選ぶようにしましょう。

アクセントクロスは、画像だけで決めてしまうのではなく、大きめのサンプルで実物を確認するようにしましょう。

手のひらほどのサンプルと、それを実際に壁に貼ってみた場合とでは、印象が大きく異なることがあります。

サンプルで見た色味よりも、壁に貼った色味の方が薄く、明るく感じることが多いようです。

また、窓際に貼るのか、どのような照明を使うのかによっても印象は違ってきます。

それらを考慮して、アクセントクロスの色味を選ぶようにすると、より理想に近づけられます。

大きめのサンプルでイメージを膨らませるだけでなく、実際に壁に貼っている壁紙を見てみるのもおすすめです。

エリアごとでみるアクセントクロスのおすすめの色や柄をご紹介します。

1日の多くの時間を過ごすリビングのアクセントクロスは、落ち着いた雰囲気になるグレーやブルーがおすすめです。

グレーは、様々な色やテイストに合うので、物が多くなりがちなリビングに適しています。

ブルーには、気持ちを落ち着かせる効果があり、特に濃いブラウンの床は、濃いブルーの壁紙ととてもよく合います。

トイレには、清潔感やリラックス効果のあるブルーがおすすめです。

また、自然を連想させ、リラックス効果のあるグリーンもトイレにおすすめの色です。

洗面所は、タイル柄のアクセントクロスで、ぐっとおしゃれな空間になります。

子供部屋には、思い切って子供らしい柄物のアクセントクロスを取り入れてみてはいかがでしょうか。

全体の壁紙と同系色にすれば、柄のインパクトが弱まるので、子どもが成長した後も違和感なく使えます。

なお、子どもが成長したときや用途が変わったときにはアクセントクロスを貼り替える、という方法もあります。

睡眠において大切なホルモンであるメラトニンは、目からの刺激に大きく影響されます。

質のよい睡眠のためにも、快適な眠りを邪魔しないアクセントクロスを選ぶことが大切です。

例えば、赤やオレンジは寝室に不向きと思われがちですが、穏やかなイメージの暖色系なので低い彩度や明度の高い淡い色であれば寝室にもマッチします。

また、鎮静効果があって、自然な眠りをサポートしてくれるブルーもおすすめの色です。

色が心理面に与える影響は、「ライト・トーナス値」によって数値化されています。

「ライト・トーナス値」は、体にいろいろな色の光を当てて、筋肉の緊張度を測ったものです。

緊張度が最も高いのが赤で、オレンジ→黄色→緑→青の順に緊張度が低くなっていきます。

ベージュやパステルカラーは、最も緊張度の低い色とされています。

また、白い壁紙はよく使われますが、白にはさまざまな色味があるので注意が必要です。

真っ白な壁紙は、光を反射して輝くので緊張度を高めてしまいます。

リラックスできる空間にしたい場合には、少しベージュよりの白を選ぶと良いでしょう。

なお、木目などのブラウンも緊張度が低く、「温もり」や「ナチュラル」といったイメージを与えます。

ただし、鮮やかな色合いの明るいブラウンになると緊張度が少し高くなるので、使うのであれば1面だけにしておくのがおすすめです。

ブルーには、気持ちを落ち着かせる効果があり、水色に近づくほどストレスを和らげる効果もあります。

例えば、寝室などにターコイズやミントグリーンの壁紙を取り入れることで、のびやかな気持ちで過ごすことができます。

目に優しいグリーンには、リラックス効果もあり、体の疲れも取ってくれます。

緑は使い方が難しいと感じる方も多いかもしれませんが、柄に緑色が入った壁紙だと取り入れやすいでしょう。

黄色やオレンジは元気の湧いてくる色ですが、多用すると逆効果になるので、明度や彩度を抑えた色味にしたり、アクセントカラーとして使ったりするのがおすすめです。

それぞれの色が心理面に与える影響は、明度や彩度によっても変わってくるので、壁紙の色選びではこの点も意識してみると良いでしょう。

壁紙のカラーコーディネートの基本は、床やドアと色調を合わせること、全体の色数は3色までにすることです。

例えば、以下のような組み合わせがおすすめです。

床が濃いブラウンなどの暗い色だと圧迫感が出るので、壁紙は明るい色にして開放感を出すと良いでしょう。

白やブラウン系の床は、様々な壁紙と相性が良く、グレーや寒色系の壁紙を合わせるとシックな雰囲気になります。

グレーの床はクールな印象になり、白や黒の壁紙だけでなく、木目の壁紙ともよく合います。

複数の色を使いたい場合は、淡い色を多くすると、まとまりやすくなります。

壁紙選びのコツは、以下の点に注意することです。

壁紙を選ぶときは、壁紙の色や柄だけでなく、部屋全体のバランスも考えるようにします。

床、天井、家具などの色も考慮し、その中に壁紙を貼ったときのイメージを膨らませましょう。

床→壁→天井のように、上に行くにつれて色味を明るくすると天井が高く感じ、部屋も広く見えるので、コンパクトな平屋などにおすすめです。

他にも、雑誌やインターネットなどで、いろいろな事例を見てみると、とても参考になります。

また、なるべく大きなサンプルで実物を確認しておくことも大切です。

実際に壁に壁紙を貼ると、サンプルよりも色味が薄く、明るく感じることが多いようです。

工務店にお願いをして、A4サイズ以上のサンプルを用意してもらうと良いでしょう。

壁紙選びにおいては、まずベースとなるテイストを決め、それからゆずれないポイントを整理しましょう。

部屋の用途によっては、機能性を備えた壁紙を選ぶのもおすすめです。

アクセントクロスを取り入れることによって、ぐっとおしゃれになります。

色や柄選びでは、部屋全体のバランスを考えるとともに、色が心理面に与える影響も考慮しておくと、より快適な空間をつくりだすことができます。

木楽ハウス 代表 塩川昌志(二級建築士)

-

2025.01.20

今後を考えてスロープや手摺は必要?老後だけじゃない使い道 -

2025.01.19

黄色いチラシを中日新聞に折込みさせていただきました♩ -

2025.01.19

お風呂やトイレの窓は無くてもいいの?メリットとデメリットを解説 -

2025.01.19

掃除が楽な家つくりで人生がより豊かになる!? -

2025.01.06

意外に大事な軒の出について知っていますか?概要と魅力 -

2025.01.06

平屋は洗濯物を干す場所を考えておこう -

2025.01.06

外壁材の種類と選び方を徹底解説!メンテナンス方法も -

2024.12.24

照明器具の選び方で建物の快適さと利便性は大きく変わる! -

2024.11.30

あってよかったこの機能!エリアごとのおすすめ設備をご紹介します -

2024.11.30

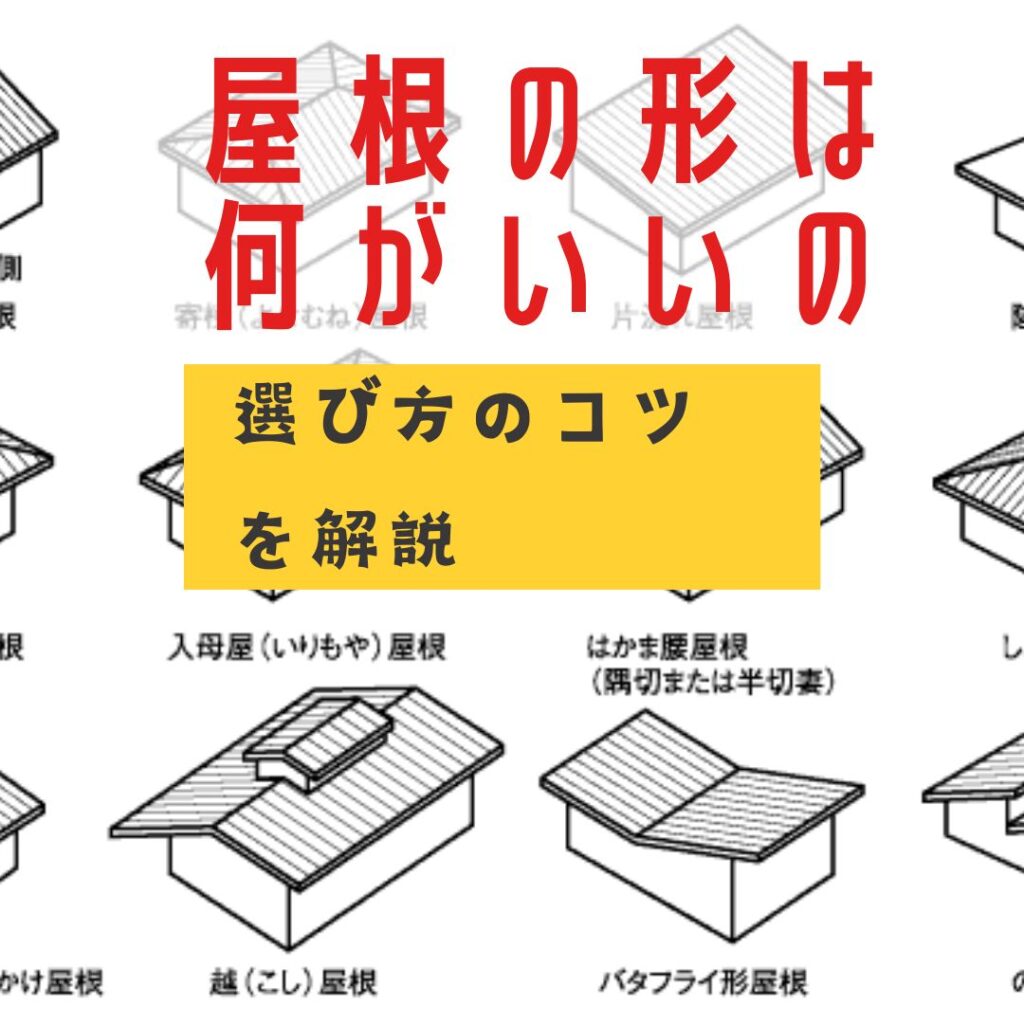

屋根の形は何がいいの?選び方のコツを解説

最新記事

- 01月20日 今後を考えてスロープや手摺は必要?老後だけじゃない使い道

- 01月19日 お風呂やトイレの窓は無くてもいいの?メリットとデメリットを解説

- 01月19日 掃除が楽な家つくりで人生がより豊かになる!?

- 01月06日 意外に大事な軒の出について知っていますか?概要と魅力

- 01月06日 平屋は洗濯物を干す場所を考えておこう