今後を考えてスロープや手摺は必要?老後だけじゃない使い道

スロープや手摺は、老後のため設置するものと思われがちですが、若い世代にとってもメリットのある設備です。

今回は、スロープや手摺を付けるメリットやデメリット、設置する際のポイントなどをご紹介します。

まず、スロープや手摺が必要な理由をご紹介します。

年齢を重ねることで足の筋力が弱ってくると、段差がとても不便です。

近年の高齢化によって、スロープや手摺の必要性が高まっています。

公共施設だけでなく、自宅のバリアフリー化も、今後はより求められるようになるでしょう。

親が高齢になったときのためだけでなく、将来、自分自身が高齢になったときのことも考えて、バリアフリーの家づくりについて考えておく必要があります。

二世帯住宅では、親を介護する可能性が高いこともあり、バリアフリー設計にする方が増えています。

バリアフリーにしておけば、足の筋力が弱ってしまっても、自力での移動がしやすく、サポートする側の負担を軽減できます。

特に、二世帯住宅では家族間でのサポートになるため、自力でできることを増やすことで、サポートされる側とする側の両方の心身の負担も軽減できます。

ここでは、玄関にスロープを付けるメリットについてご紹介します。

年齢を重ねるなどで段差に不便を感じ始めると、外出が面倒になり、自宅から極力出たくなくなってしまいます。

しかし、スロープがあることで、楽に段差を移動できてサポートも不要なため、外出への面倒な気持ちが軽減されます。

自分1人で外へ出られたり、段差の不便や転倒の恐れがなかったりすることで、積極的な気持ちになれるでしょう。

普通に歩くと、なんでもないたった1cmの段差でも、車椅子にとっては障害になります。

そのまま乗り越えようとした場合、転倒の恐れすらあります。

2cm以上の段差は、サポートがなければ登れません。

しかし、スロープがあることによって、このようなことを気にすることなく、1人で自由に移動できます。

サポートされる側にとっては心の負担がなくなり、サポートする側にとっても体力的な負担を軽減できます。

小さな子どもは足元が不安定なので、数cmの段差でもつまづいて転倒することがあります。

特に玄関の段差は、暗い夜だと足元が見えづらかったり、日中でも急ぐあまりに踏み外してしまったりすることもあります。

スロープであれば、小さな子どもでもスムーズに登れて、ベビーカーも持ち上げることなくそのまま通ることが可能です。

ここでは、玄関にスロープを付けるデメリットについてご紹介します。

緩やかな傾斜にする場合、段差の高さが高いほどスロープが長くなるので広いスペースが必要です。

また、車椅子が安全に通れるように、横幅も余裕をもった広さを設けなければなりません。

スペースが足りない場合には、スロープにカーブをつけたり、庭などのスペースをスロープに充てたりする必要があります。

玄関前にスペースが全くない場合、スロープだけを勝手口などの別の場所に設置することもあります。

アスファルトを使った、手摺がないシンプルで短いスロープでも、少なくとも20万円ほどはかかります。

安全性を向上させると、30万円以上になります。

スロープを設置するために、階段や塀を解体したり、庭の形状を変更したりしなければならない場合、さらに追加で費用がかかります。

建物のデザインに合わせてレンガなどにすると、さらに費用は高くなり、高いと50万円以上になることもあります。

スロープを付ける際には、以下のポイントを確認しておきましょう。

傾斜が急だと車椅子で登るのが難しくなります。

建築基準法では傾斜の角度が定められており、屋内は1/12(4.763°)、屋外は1/15(3.814°)、とされています。

例えば、屋外の10cmの段差であれば、段差の15倍にあたる長さ150cmのスロープが理想的です。

自走式の車椅子の場合、介助なしで登れる傾斜は1/12(4.763°)までとされており、それより急な1/8(7.125°)の傾斜は、車椅子を押してもらうなどの介助がなければ危険です。

敷地が狭いなどで長いスロープを設置できない場合は、スロープを折り返したり、手摺を設置したりして対応します。

スロープの幅に余裕がないと、車椅子が脱輪する危険があります。

公共施設のスロープは、幅130cm以上とされていますが、住宅のスロープであれば、幅100cm程度あれば安全です。

ただし、手摺を設置することによって、幅が狭くなることも考えて設計することが大切です。

スロープの素材は、デザインにも関わってくるため、建物と統一感をもたせたい、と考える方も多いでしょう。

しかし、最優先するべきは安全性なので、雨で濡れていても滑りにくいこと、斜面が見やすい色や形であること、などを考慮しておくことが大切です。

手摺の役割は1つではなく、様々な場面で役立ちます。

手摺の大きな役割に、転倒や転落の防止があります。

廊下の移動やトイレで転倒したり、玄関の段差や浴槽で転落したりすることが考えられます。

これらを防止するために、段差がある場所や階段などに手摺を取り付けます。

廊下など、歩行する箇所に沿って手摺を付けておくことで、歩行が楽になったり介助が不要になったりします。

さらに、高齢になるにつれて視力が低下し、小さな字や遠くが見えにくくなり、暗い場所や速く動く物も見えにくくなります。

このような状態では、障害物や地面の凸凹も見えにくく、転倒のリスクも高まり危険です。

手摺があることで、歩行の目印になるだけでなく、いざというときに掴まって体を支えられるので転倒を防げます。

立ったり座ったりする動作は筋力を使います。

高齢になるにつれて足が弱ってくるので、トイレやお風呂、玄関で行うこのような動きが負担になります。

このような場所に手摺を設けることで、介助なしでの立ち座りが可能です。

特に玄関などで低い位置に座った場合は、たとえ手摺があったとしても1人で立ち上がることが難しいかもしれません。

しかし、介助が必要だったとしても、手摺で体を支えられることで、心理的に安心できるメリットがあります。

また、トイレやお風呂などのプライベートな空間では、できる限り自分で行いたいと思うものです。

このようなプライバシー面においても、手摺を設置することで、できる限り自分でできる空間をつくることは大切です。

筋力が弱ってくると、ドアノブを掴んで引いたり、引き戸を引いたりする動作が、これまで通りできなくなってくることがあります。

特に、引き戸は取っ手が小さいので、力を入れづらく開けにくいものです。

ドアの近くに手摺を付けることで、ドアを開け閉めしやすくなります。

ドアノブを、上下に動かすレバー式に替えたり、レバー式のドアハンドルを取り付けたりすることで、より動作が楽になります。

ここでは、手摺を付けるべき場所について解説します。

自室で、まず手摺を付けるべき場所はベッドです。

身体を起こしてベッドから立ち上がり、歩き出すまでの動作を補助できる手摺があると安全です。

手摺が付いているベッドがおすすめですが、準備が難しければ据え置き型の手摺をベッドサイドに設置しても良いでしょう。

壁にも、歩行を補助する手摺を、固定式や突っ張り式で設置します。

ドア付近には、ドアの開閉を補助する縦型の手摺を取りつけておくと安心です。

リビングの手摺は、固定式だと他の家族の生活に支障が出ることもあるので、据え置き型や安定感のある4点杖を使うのがおすすめです。

4点杖は軽くて持ち運びが簡単なので、一本用意しておくと、様々な場面で活用できます。

生活する上で必ず通る廊下ですが、手摺は、使う方の移動の導線に沿って設置します。

設置する高さは、一般的に75cmほどといわれていますが、使用する方の身長や身体の特徴に合わせて設置しましょう。

形は丸型が多いですが、肘で体を支えるなどする場合には、肘を乗せやすい台形や四角形にして、高さも90cm~100cm程度にすることもあります。

階段は、平屋などにして使用しないのが安全ですが、どうしても使わなければならない場合は、階段に手摺を設置しましょう。

両側に設置できると良いですが、片側にのみ設置する場合は、降りるときに利き手になる側に設置します。

トイレの手摺は、便器の高さに合わせて、便器の横にL字型や縦型のものを設置します。

立ち上がる動作には地面に対して水平な手摺が、体を安定させるためには地面に対して垂直な手摺が必要です。

床が滑りやすかったり、浴槽への転落の危険があったりする浴室では、体を安定させる縦型の手摺と、浴槽に出入りするための横型やL字型の手摺が必要で、材質も滑りにくいものにしましょう。

玄関では、段差の上り下りや、靴を履くための立ち座りの手摺が必要です。

高齢になると、椅子を使って靴を脱ぎ着する方も多いので、どちらかというと体を安定させるためになります。

L字型や移動ができる据え置き型がおすすめです。

それぞれのエリアで手摺が必要な理由を解説します。

階段の手摺は、建築基準法によって2000年より、最低片側への設置が義務付けられました。

階段にカーブがある場合は、基本的にカーブの外側に設置することが多いですが、窓と手摺が干渉する等の場合には、内側につけることもあります。

高齢の方に限らず、妊娠中や体調不良などの際にも、トイレやお風呂に手摺があると助かります。

狭いトイレでは、手摺が無い方がすっきり見えますが、棚手すりにしてみたり、収納棚を手摺代わりになるような高さにしたりする方法もあります。

お風呂への設置は、抵抗のある方もいるかもしれませんが、シャワーのスライドバーが手摺にもなる商品であれば見た目も自然です。

戸建て住宅の場合、一般的に玄関には20cm程度の段差を設けます。

若い世代では、玄関の手摺を検討する方は少ないかもしれませんが、靴を脱ぎ着したり、段差を上り下りしたりするときなどに、壁に手をついていませんか。

手摺でなくとも、手を掛けられる棚などがあると便利です。

手摺を付ける際には、以下のポイントを確認しておきましょう。

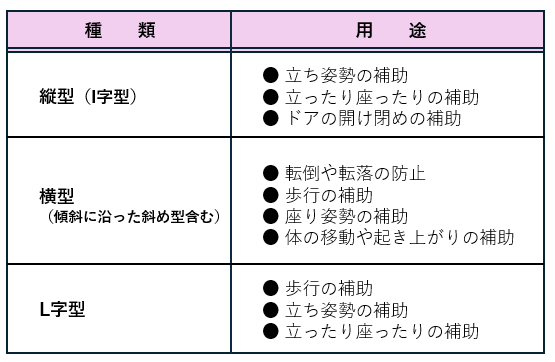

手摺には、以下のような種類があります。

設置する目的に応じて選択するようにしましょう。

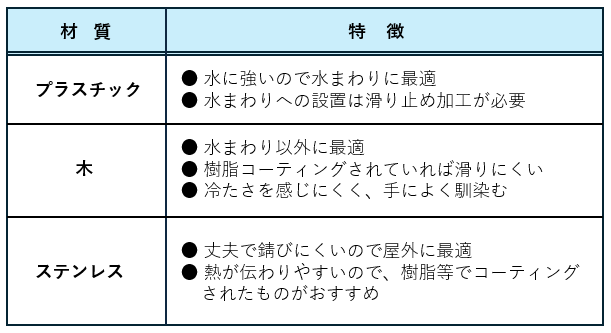

手摺の材質には、以下のようなものがあります。

スロープや手摺は、高齢の方を対象にしたものと思われがちですが、小さな子どもにも優しいだけでなく、妊娠中や病気になったときなどにも役立つので、あって損はない設備です。

ただし、設置することで費用が高くなるので、どこにどのようなスロープや手摺をつけるのかを、慎重に検討する必要があります。

先に付けておいた方が費用を抑えられたり、コンパクトな平屋では生活の邪魔にならないよう十分な検討が必要になったりするので、工務店などのプロに相談して決めるとよいでしょう。

-

2025.01.19

黄色いチラシを中日新聞に折込みさせていただきました♩ -

2025.01.19

お風呂やトイレの窓は無くてもいいの?メリットとデメリットを解説 -

2025.01.19

掃除が楽な家つくりで人生がより豊かになる!? -

2025.01.06

意外に大事な軒の出について知っていますか?概要と魅力 -

2025.01.06

平屋は洗濯物を干す場所を考えておこう -

2025.01.06

外壁材の種類と選び方を徹底解説!メンテナンス方法も -

2024.12.24

照明器具の選び方で建物の快適さと利便性は大きく変わる! -

2024.12.10

様々な視点から見た壁紙の選び方をご紹介します -

2024.11.30

あってよかったこの機能!エリアごとのおすすめ設備をご紹介します -

2024.11.30

屋根の形は何がいいの?選び方のコツを解説

最新記事

- 01月20日 今後を考えてスロープや手摺は必要?老後だけじゃない使い道

- 01月19日 お風呂やトイレの窓は無くてもいいの?メリットとデメリットを解説

- 01月19日 掃除が楽な家つくりで人生がより豊かになる!?

- 01月06日 意外に大事な軒の出について知っていますか?概要と魅力

- 01月06日 平屋は洗濯物を干す場所を考えておこう